| Accueil |  Version imprimable Version imprimable |

Y a-t-il un futur pour le Venezuela ? (Nuevo Curso)

La prise de position de Nuevo Curso sur le Venezuela est remarquable par le fait qu’elle donne un historique rapide du développement capitaliste tout à fait particulier de ce pays jusqu’à nos jours. Elle anéantit d’un point de vue marxiste approfondi et argumenté la mystification sur le chavisme entretenu par toutes formes de gauchisme de par le monde. À notre connaissance, limitée, ni la section vénézuélienne du CCI, ni celle du PCint – Programme communiste, n’avaient réalisé un tel travail.

Une seule interrogation, y compris pour nous-mêmes puisque nos positions de base peuvent amener à défendre le même point de vue : « Le Venezuela est la triste démonstration de l’impossibilité d’un développement indépendant du capitalisme national à l’époque impérialiste ». Quid de la Chine ou encore de l’Inde de ces derniers vingt ans ? Nous n’avons aucun mal à reconnaître humblement que, pour notre part, nous n’avons pas de réponse pour le moment. À débattre et à clarifier donc…

Y a-t-il un futur pour le Venezuela ? (Nuevo Curso)

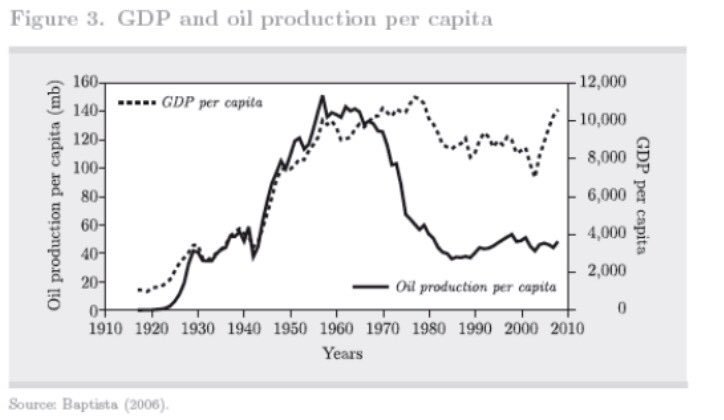

L’histoire du Venezuela comme pays indépendant peut clairement se résumer dans le graphique qui suit. L’indépendance n’a pas été menée par une bourgeoisie désireuse de créer un marché intérieur au moyen de la libération nationale. Ce fut en réalité le résultat d’une alliance entre le capitalisme britannique de l’époque - lui-même désireux de s’ouvrir des marchés étrangers - et les classes agraires générées par la monarchie espagnole. Loin de développer un capitalisme prospère, l’histoire du premier siècle de l’indépendance vénézuélienne est celle de la décadence de l’ancien mode de production, aggravée par les nouvelles frontières et la dépendance financière aux Britanniques ... Jusqu’à ce que, dans les années 1920, le Venezuela entre dans la sphère de l’impérialisme nord-américain en tant que fournisseur de pétrole. À ce moment, son économie devient dépendante des cycles de la demande - expansion de l’automobile aux États-Unis, guerres mondiales, crises, etc. - et des prix du pétrole - avec toutes ses dérives spéculatives.

En général, dans les pays périphériques, qui sont faibles sur le marché mondial, le capitalisme d’État a servi à enrôler les anciennes classes agraires dans le projet d’exportation, mais aussi, à créer un certain capital national qui, subventionné par le secteur exportateur et protégé par les droits de douane, puisse développer le marché domestique. Ce sont les “ années dorées ” latino-américaines. En 1948, Perón inaugura la première autoroute argentine, de la capitale à l’aéroport ; en 1953 Pérez Jiménez celle de la capitale vénézuelienne ... à l’aéroport. En 1953, quelques mois avant le suicide de Getulio Vargas, la première autoroute brésilienne fut inaugurée, de Sao Paulo à Campinas, siège du premier aéroport de la capitale économique du pays. Ce n’est pas un hasard. Ce sont des symboles de modèles structurellement similaires. Quelle marchandise est-elle transportée par avions intercontinentaux dans les années 1950 ? Si les chemins de fer anglais du début du siècle ont relié les matières premières de l’intérieur aux navires britanniques, les premières autoroutes relièrent les capitales sud-américaines au nouveau type de ports par lesquels le capital financier international débarque.

Le modèle se reproduit sur presque tout le continent durant la seconde moitié des années cinquante lorsque les exportations stagnèrent. Le coup final viendra avec la fin de la reconstruction des pays centraux du capitalisme à la fin des années soixante. Le poids du pétrole et la hausse des prix imposée par l’OPEP en 1973 masqueront d’abord les déficiences d’un capitalisme qui avait un taux de capitalisation misérable de 17%, mais la vérité est que, comme on le voit sur le 2e graphique, la productivité du travail était déjà en baisse ... et n’a pas cessé de baisser depuis lors. La raison : la valeur réalisable est créée dans le secteur pétrolier et distribuée dans le reste de l’économie. C’est pourquoi la relation entre le nouveau travail employé et la valeur créée par celui-ci avait déjà chuté de 40% à partir de 1957 jusqu’à la mort de Chávez. Ce n’est pas une question de gouvernement ou d’idéologie : la productivité du travail tombe au Venezuela depuis la seconde moitié des années cinquante. Il n’y a pas de possibilité matérielle de développement capitaliste indépendant dans les pays périphériques. C’est simplement la vérification d’une des principales contributions de Rosa Luxemburg : à l’époque impérialiste, il n’y a pas de possibilité de développement capitaliste national. Incapable de produire plus de valeur par travailleur, l’État vénézuélien essaiera de maintenir la cohésion sociale en augmentant la masse employée qu’il ne peut pas de toute manière utilisée autrement. C’est le “ modèle de la rente ” qui encourage la dépendance aux prix du pétrole jusqu’au point de rupture.

Après la fin du modèle de développement des années 1950, les profits et le taux d’exploitation commencent à tomber à un rythme presque constant. C’est ce qui explique le fameux “ tournant néolibéral ” après la dévaluation du bolivar en 1983. Selon les recettes du FMI, le capital vénézuélien regagne de la rentabilité jusqu’à la fin des années quatre-vingt-dix. La stagnation du profit alimente la crise politique, favorisant un changement de discours et d’organisation interne. En 1999, Chávez arrive au pouvoir. Regardez les taux d’exploitation de cette année sur le graphique ci-dessous. Le "Chavisme" deviendra célèbre pour sa rhétorique et pour certains projets "sociaux". Mais il a réussit à survivre jusqu’à présent en offrant une issue au capital national. Sa lutte contre les secteurs liés à l’ancien modèle devenu intenable, la soi-disant « révolution bolivarienne », s’est terminée en sa faveur précisément à cause de cela. Au moment de la vérité, lors le coup d’État de 2002, la petite bourgeoisie et une partie fondamentale de la bourgeoisie d’État vénézuélienne choisirent “ el Comandante ” parce qu’ils voyaient des résultats dans le changement de politique. De là, la réorganisation de l’appareil d’État et surtout de Petróleos de Venezuela SA [PDVSA, la compagnie pétrolière nationalisée], consolidera une faction du capital national, une boli-bourgeoisie [“ boli ” pour Bolivar] caractéristiquement chaviste qui sera le soutien du régime durant toutes ces années. Paradoxalement, comme on peut le voir sur le graphique, la réorganisation qui a suivi le coup d’État de 2002 a eu des coûts pour le capital en désorganisant l’exploitation pétrolière et en rejetant cette partie de la petite bourgeoisie liée aux aspects techniques de la production.

Le “ changement ” qui a consolidé le Chavisme a été la reprise, pour la première fois depuis les années 1950, du taux de profit du capital qui a accompagné la redistribution de la rente contre le travail.

Le chavisme, mû par les factions mêmes du capitalisme d’État qu’il avait renforcées et même créées, paria encore plus sur le pétrole comme seul moteur central et viable de l’économie nationale.

Le secteur des exportations non pétrolières se retrouva moribond et on essaya de garantir la cohésion sociale par un mélange de rentes directes aux secteurs exclus d’une production, qui ne savait pas comment les absorber de manière productive, et d’un autoritarisme croissant.

Mais du point de vue du capital, c’est-à-dire de sa rentabilité, le modèle continua alors de fonctionner avec des résultats optimaux alors que les prix du pétrole augmentaient.

Quand, 15 mois seulement après la mort de Chávez, les prix internationaux du pétrole ont chuté en juin 2014, le régime ne pouvait que s’effondrer, incapable de maintenir la cohésion de base au sein des différentes factions bourgeoises et craignant de plus en plus une révolte sociale. En 2015, le chavisme perd les élections législatives. Puis commence une bataille politique de plus en plus violente entre les deux pôles politiques de la bourgeoisie vénézuélienne - chavisme et opposition - qui atteint son apogée à l’été 2017. La bataille sera réglée par une victoire officielle et la consolidation du pouvoir d’une « Assemblée Nationale Constituante » (ANC) représentant toutes les familles du chavisme avec des pouvoirs dictatoriaux.

Le modèle « chaviste » de capitalisme d’État a exacerbé la dépendance vis-à-vis des prix internationaux du pétrole. Suite à leur chute en 2014, il y eut une guerre ouverte entre secteurs de la bourgeoisie et l’effondrement des services de base.

La stratégie de Maduro et de l’ANC visait jusqu’à présent à sauver l’État de la banqueroute en échange d’un renforcement de sa dépendance vis-à-vis des capitaux russes et chinois. L’une de ses premières mesures a été de modifier la “ loi organique sur les hydrocarbures ” afin d’éliminer le minimum de 50% de participation de l’État dans des projets mixtes. Cette privatisation déguisée de PDVSA, dont la structure centrale est déjà très décapitalisée, était l’exigence fondamentale de Rosneft (union du capital russe et de British Petroleum) pour avoir accès au bassin de l’Orénoque. La privatisation a ensuite été étendue à toutes les mines en réponse aux demandes chinoises.

Cette politique produit des conflits croissants au sein même du chavisme et, même si elle évite la banqueroute de l’État, elle ne semble pas capable d’éviter l’approfondissement de l’effondrement économique ni de la décomposition sociale. Tout ce que l’État tente pour se recomposer, comme l’augmentation des prix du carburant, aggrave encore plus la paupérisation des travailleurs et des classes moyennes et lui aliène sa propre base clientéliste. C’est pourquoi ses mesures sont apparemment contradictoires : libérer les prisonniers de l’opposition mais nationaliser les groupes capitalistes hostiles, rationner le carburant et augmenter le salaire minimum de 40% (bien que l’inflation cumulée de 2017 soit de 2735%) ...

Ce qu’a montré la "crise du jambon" a montré, ce n’est pas seulement l’absence de tout crédit dont disposent les banques vénézuéliennes à l’étranger, mais surtout l’extrême fragilité d’une grande partie de la population qui vit dans le désespoir et que les forces armées ne savent pas contenir ni même lorsqu’elles leur distribuent de la nourriture.

Ces fêtes de fin d’années au Venezuela ont été celles de toutes les pénuries : manque de nourriture et d’approvisionnement, manque de cash pour pouvoir payer dans les magasins, manque de services de base et même d’approvisionnement dans les hôpitaux. La décomposition sociale est déjà sauvage. En 2017, le Venezuela a compté plus de 26 000 meurtres près de 70% de plus que le total des victimes de l’ensemble des guerres yougoslaves des années 1990. Quatre des villes les plus violentes et les plus dangereuses du monde se trouvent au Venezuela …

Dans le Venezuela d’aujourd’hui, la faim a de beaux jours devant elle, la santé n’a pas de fournitures, les services de base s’effondrent et le nombre de personnes assassinées en 2017 dépasse de 70% les victimes de toutes les guerres yougoslaves des années 90.

Y a-t-il un futur pour le Venezuela ?

Le Venezuela est la triste démonstration de l’impossibilité d’un développement indépendant du capitalisme national à l’époque impérialiste ; la réfutation matérielle de toute l’argumentation en faveur de la “ libération nationale ” dans la périphérie du marché mondial et la négation par les faits des illusions sur le développement au moyen du capitalisme d’État qui nous ont été vendues pendant des décennies sous le nom de “ socialisme ”.

Aujourd’hui au Venezuela, le capitalisme n’a d’autre voie devant lui que la décomposition sociale, les migrations massives et le développement autoritaire de l’État. La perspective du capitalisme dans le pays est celle d’un nouvel État défaillant et dépendant de tel ou tel impérialisme. Pour les travailleurs vénézuéliens, la seule voie à emprunter est celle du développement de leur lutte en dehors des chavistes, des anti-chavistes et de toute autre faction bourgeoise, de se défendre comme les travailleurs kurdes et iraniens le font, et apprendre et se renforcer dans la confrontation. Si cette affrontement se poursuit dans la logique de la nation, du pays, du Venezuela, voire de la “ grande patrie latino-américaine ” ... alors il est condamné à être vaincu encore et encore. Ne serait-ce que parce que, entre autres choses, "la nation", l’impossibilité même d’un projet national à l’heure actuelle, est à l’origine du problème, le contraire de sa solution, la barrière à démolir. Pour faire face à la décomposition et ceux qui continuent à la parasiter, il faut quitter la prison du nationalisme.